皆さまこんにちは。

ウォッチリペアコーナーの狩野です。

時計不具合の事例をご紹介し、それを回避するためにはどうしたら良いかを考えるコーナーです。

今回は「ゼンマイ切れ(動力ゼンマイ)」です。

私がシェルマンで商品管理(時計修理関連)をするようになってもうすぐ2年になりますが、過去の修理事例を見てみますと、パーツ交換においては圧倒的にゼンマイ交換が多いです。

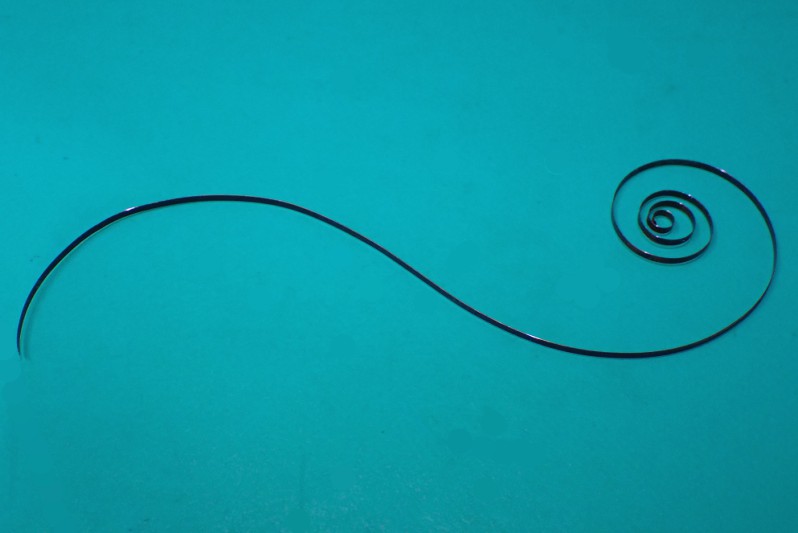

ゼンマイは厚みを持っているので巻き上げると渦巻き内側部分は縮み、外側は伸びます。これが元に戻ろうとすることで弾性が生じています。機械式時計はこの弾性を利用して動力としています。

ゼンマイの交換理由としては、ゼンマイが長年巻かれたり解けたりしていくうちに永久変形して弾性が失われ、巻くのに要した全エネルギーを放出することができなくなり、輪列を介したテンプへのエネルギー供給が減ることで精度と稼働時間が悪くなるためです。

これを「へたり」だとか「くたばり」などと言います。

このへたり・くたばりが進行すると”ゼンマイが切れる”ということが起こります。

もっとも、ゼンマイの材質についてはかなり前から研究がされて切れない・へたらないを売りにするゼンマイもあります(例:ニヴァロックス社の”ニヴァフレックス”、セイコー社の”スプロン”など)。

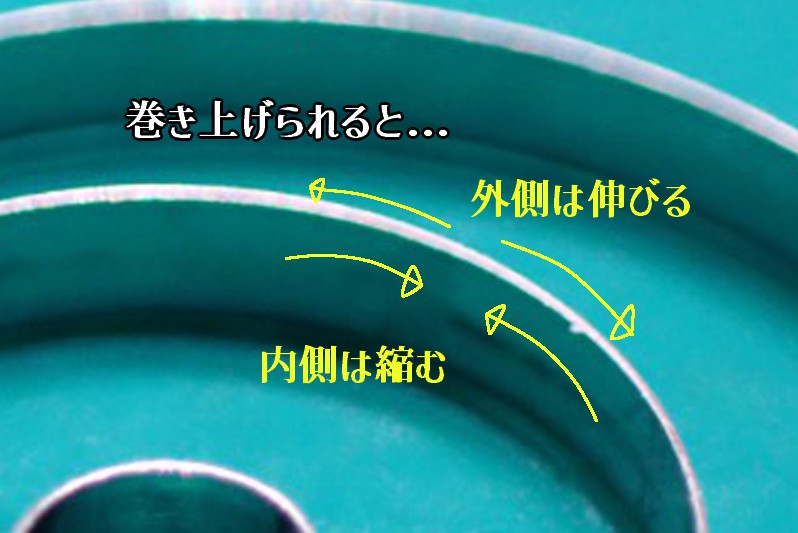

ゼンマイ切れは主に以下の2点で切れることが多いです。

①中心付近切れ

②外端の引っ掛かり部分切れ

ゼンマイ切れの原因は何かというと、傷があること、熱処理の不適正があること、温度や湿度の変化でサビができて亀裂を生んでいること、さらに意外かもしれませんがゼンマイが厚すぎても巻かれたときに内側の縮みと外側の伸びのひずみの差が大きいために切れやすいです。厚みがあれば切れにくくできそうですがそうでもありません(※記事最後に「知っ得!豆知識」あり)。

ゼンマイが切れるときには、巻き初めで切れるのであればまだいいのですが、ある程度巻かれたところから切れると一気に解け、そのエネルギーが香箱内壁にぶつかります。最悪香箱が破けたり、周辺のパーツにダメージを与えます。

手を使って香箱にゼンマイを収める作業をしてみると分かりますが、ゼンマイというのはものすごいエネルギーを持っています。

ではこのゼンマイ切れを起こしにくくするためにはどうしたら良いか?

ひとつには「定期的なメンテナンス」です。

時計屋で時計を買うときに店員から定期的なメンテナンスがおすすめなどと言われると思いますし、時計関連のサイトなどでもどこにでも書かれていて耳にタコですが、これを馬耳東風で聞き流していると痛い目にあいます。

ゼンマイの具合は分解してみないと分からないため、定期的にチェックして、へたりがあれば交換してもらうことです。3~5年ごとが目安です。

ふたつ目には「取り扱いを優しく」することです。

リューズを使って巻き上げていくときに巻き止まりまでグイグイ巻いていませんか?そうするとゼンマイに負担が大きいですし、巻き上げ関連の歯車にもダメージを与えます。

巻き上げるときは優しくゆっくりと、これを意識するだけでかなり違います。巻き上がるまで時間はかかりますが、巻き上げは愛機との触れ合いを楽しむ贅沢な時間です。大事にしましょう。

自動巻きの時計では巻き止まりがありませんが、グイグイ巻き上げると切替車というパーツが摩耗しますので注意して下さい。

別に目新しいことはありません。

よく聞くごく当たり前のこのふたつのことを実直に守ること。

これがゼンマイ切れを起こしにくくするための方法なのです。

以上、ゼンマイ切れについてのお話しでした。

次回の<時計不具合事例コーナー>をお楽しみに!

(※知っ得!豆知識)

・ゼンマイのトルクは理論値では厚みの3乗に比例します。厚みを2倍にすれば、2×2×2=8倍のトルクを発揮できますが、実際はゼンマイの変形が起こったりなどで2乗程度だと言われています。

・トルクは大きくすればいいというものではなく、厚みが増せばそれだけ香箱に収めるゼンマイの長さは短くなるため、稼働時間が短くなります。またテンプへのエネルギー供給が過多となり、振れすぎて精度が悪くなります。

・高級時計ほど薄いゼンマイを用いる傾向があります。薄いとトルクが出ませんが、輪列からテンプに至るまでのパーツ仕上げを徹底して摩擦損失を少なくしているため、十分な精度を発揮できるそうです。さすが「高級」ですね。